BLOG

こころの専門家リレーメッセージ

子どもたちのSOSサインを見逃さない

精神科医

関﨑 亮

精神科の学校医として、複数の学校で、生徒や保護者、教職員の悩みや不安にふれる機会がありました。想像していた以上に、生徒本人・その保護者・学校の先生方それぞれの立場で悩みや不安を抱えていることを肌で感じました。そしてメンタルヘルスに関係する誤解や偏見から、その悩みを相談できずに苦しんでいる場面にも遭遇しました。

子どもたちのメンタルヘルス課題は顕在化しているにもかかわらず専門家不足も指摘されています。特に地方においては、児童思春期のメンタルクリニックの数は限られており、初診まで半年待ちという事例も珍しくありません。

このような社会課題を何とか解決したいという思いから、当時、アメリカで発展していた遠隔医療を用いた学校拠点のメンタルヘルスサービスを参考にWelcome to talkを設立しました。学校現場において子どもたちのSOSサインを早期に発見し、予防レベルに応じた適正な支援につなぎます。

ここで一例を紹介させてください。

ある生徒が授業中に手で耳をふさいで授業を受けており、先生に「態度が悪い」と叱られてしまいました。ところが、先生が注意しても、その生徒は耳をふさぐことをやめません。そこで学校医として話を聞いてみると、自分の悪口が聞こえて、それを聞きたくないから耳をふさいでいたことがわかりました。先生に話すと自分がおかしな人間だと思われそうだし、友達にも言えないと、我慢していたようです。

生徒本人も含め、それが病気の症状であったことを知り得なかったことに原因があったように思います。

重要なことは、先生や生徒自身が正しい知識を持つこと。そして、その先にあるSOSのサインを知っておくことが、早期発見や早期支援につながります。

実際の学校場面では、病気の有無にかかわらず、十人十色のあらゆる個性の生徒がおり、見守る保護者や先生にも工夫や経験が求められます。

Welcome to talkのオンライン健康相談では、本人を含め「ちょっと聞きいてみたい」に対応し、すべての子どもたちにとって“伝えやすい”“過ごしやすい”“行きやすい”学校につながればと願っています。

温泉

仕事をするのは好きな方なのであまり苦ではありませんが、ときに何のために仕事をしているのかを見失うことがあります。生徒・学生のみなさんが何のために勉強しているのか、部活動をしているのかがわからなくなるのと同じかもしれません。そんなときは温泉に入って頭を整理するようにしています。“あっ”というひらめきに出会えることも。実はWelcome to talkの起業を初めて思いついたのも温泉に入っていたときでした。<この記事を書いた人>

2018年、株式会社 Welcome to talkを設⽴。

スポーツ精神医学

▼学術論文

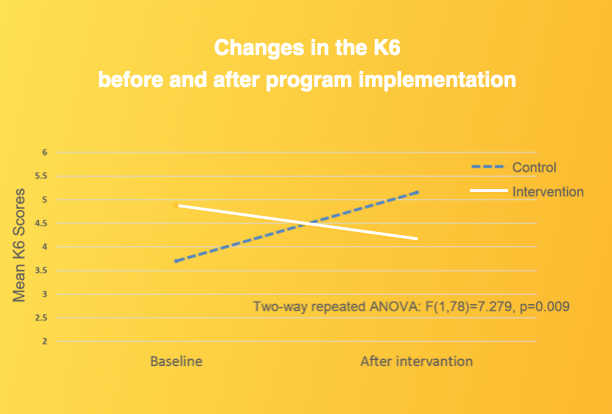

学校精神保健における遠隔相談の可能性

https://medical-society-production-jseip.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/paper/pdf/58/5_1_2020_9.pdf

子どもの頃はスポーツ一筋。逆に、最近は身体を動かすことがなくなり、鬼滅の刃、呪術廻戦、ゴルゴ13などのアニメや、ゲーム実況、ゴルフ解説を楽しむYouTubeなどインドアライフを満喫しています。